Nous avons déjà vu, dans les articles précédents, que le plafond de l’église de Brénac est constellé de médaillons peints dont

le sens religieux est doublé d’une signification alchimique.

RENNES LE CHÂTEAU : LES 2 VAISSEAUX DE BRENNAC

RENNES LE CHÂTEAU : LA CHAPELLE INITIATIQUE DE

BRENNAC

Aujourd’hui j’ai retenu ceux qui figurent des oiseaux. J’en ai trouvé trois qui signalent d’une manière discrète mais incontestable ce moyen

d’expression propre aux alchimistes que l’on appelle langue des oiseaux, langue verte, ou gaie science que maîtrisait si remarquablement François Rabelais et plus près de nous les alchimistes

Fulcanelli et Eugène Canseliet.

Le nom de langues des oiseaux ou langue verte (langue inverse) est lié non seulement à la phonétique et à l’inversion mais aussi à l’arbre en

qualité de perchoir ou à la seule couleur de l’émail dit sinople par les héraldistes, car l’adjuvant essentiel des alchimistes ou l’alkaest (c’est alcalin) est d’origine végétale.

Ce moyen d’expression appelé aussi cabale car utilisé par les anciens « cabaliers » ou chevaliers est, dans certaines de ses

utilisations, proche de notre moderne verlan qui transforme par simple inversion le nom d’individus pourris en ripoux. Elle fut appelée cabale car, comme la puissante bête de

somme, elle porte la somme des connaissances initiatiques transmises par ces

différents procédés. Il ne faut donc pas confondre Cabale et Kabbale d’origine hébraïque qui veut dire tradition.

La Cabale est le substrat de la parole perdue des Francs Maçons médiévaux, celle qui se parlait avant que ne soit érigée la tour de Babel. C’est la

langue des diplomates, la langue sans verbiage, la noble langue des dieux, une langue éternelle ou interne-elle… Qui ne saurait donc souffrir la moindre truanderie au niveau de l’Esprit lequel se

doit absolument d’être chevaleresque même si le canasson, avec la cape et l’épée doivent IMPERATIVEMENT rester au vestiaire ou à l’écurie, ce qui nécessite certaines règles de

vie :

« Pour cela, écrit l’apôtre Mathieu en son chapitre XIII et au verset 31, je vous dis que tout péché et blasphème seront remis aux

hommes ; mais le blasphème de l’esprit ne sera pas remis. »

« C’est au verset suivant, écrit l’alchimiste Eugène Canseliet, que nous trouvons le qualificatif et que, dans le latin de saint Jérôme, Jésus dit

Esprit saint – Spiritum sanctum – c’est-à-dire, pour nous, dans le français qui fut, aux temps honnêtes, le langage des diplomates, esprit

sain, non corrompu et accessible, naturellement, au moindre scrupule. » In page 120 de L’alchimie Expliquées sur ses textes classiques. Éditions J. J. Pauvert.

Paris 1972.

Inutile d’insister auprès des médisants pervers et mal intentionnés entravés dans la poursuite de leurs exécrables investigations. En effet,

l’Église mystique du Christ, à ne pas confondre avec l’Église catholique ou Orthodoxe, est un endroit sacré où les mauvais sujet, non désireux de nettoyer leur crasse et enivré par l’hypertrophie

de leur ego, ne parviennent pas à trouver l’entrée.

Donc que ce soit l’inversion, la phonétique, les rapprochements parfois approximatifs, ou l’anagramme, ou même les similitudes

avec les racines grecques ou latines, nous devons être toujours en éveil quant à la présence d’un double sens derrière les expressions écrites banales…

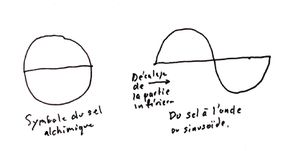

L’image n’échappe pas à ces règles dont la double-face est ici celle de l’alchimie dissimulée plus ou moins discrètement derrière l’iconographie

religieuse d’un abbé Courtade initié en la sainte Science au même titre que son jeune collègue en sacerdoce Béranger Saunière curé de Rennes le Château.

Nous pourrions nous interroger sur la légitimité d’un pareil langage dans une église. Cette recevabilité est incontestable puisque le premier

souverain pontife utilisait ce moyen d’expression à l’instar de ses compagnons et du Christ lui-même. Eugène Canseliet l’exprime fort précisément à la page 188 de son

Alchimie :

« Aussi bien la cabale est-elle, pour l’hermétisme, un instrument précieux d’investigation et de contrôle, et l’on est en droit de penser que

les disciples du Christ aient eu à leur disposition, sous l’égide de leur divin Maître, les multiples ressources du Verbe illuminateur. Ils employaient, d’ailleurs, au rapport des quatre évangélistes, un langage très

particulier, qui les signalait à l’attention des témoins de leur apostolat prédestiné :

Et un peu après, ceux qui étaient là s’avancèrent, et dirent à Pierre :

« Et vraiment tu es de ceux-là, car ton langage te fait reconnaître. (Matthieu, chapitre XXVI, verset

73) »

C’est le passage ou Pierre renie le Christ tout en étant reconnu par le peuple avide de flaquer à ce voyou sacrilège, pour leur religion, une

mémorable raclée. À la suite de trois réitérations de cette dénégation, le coq chanta… Tel est le puissant cri de reproche des universaux par l’intermédiaire de la langue des oiseaux. La Bible ne

nous a pas traduit le contenu de ce chant et c’est bien dommage.

Inutile de chercher l’origine de cette connaissance, c’est sans importance tant la noblesse du sujet se place hors de toutes références temporelles

et spatiales. L’essentiel est qu’elle rayonne au grand jour pour notre enseignement dans ces oratoires que sont les églises ayant conservé dans leur

symbolisme l’empreinte du Maître, montrant ainsi à qui veut l’entendre que le laboratoirene possède pas toutes les clés des portes de l’univers et aussi celle de notre grandeur

prisonnière de nos dégradantes turpitudes.

Par ailleurs, pourquoi trouver mystérieux qu’une société initiatique de prêtre perpétue ce savoir ? De grâce, ne manifestons pas de surprise

devant la chapelle initiatique de Brénac et la particularité des peintures de ce lieu sacré qui témoigne d’un savoir aujourd’hui oublié.

RENNES LE CHÂTEAU : LA CHAPELLE INITIATIQUE DE

BRENNAC

Hélas, trois fois, hélas. De nos jours plus rien ne subsiste, dans l’antre désacralisé, des animateurs-rockeurs-clergyman qui

déambulent en complet veston, quant engoncés dans leur aube moderne ils tournent le dos à l’aube du jour, montrant ainsi leur derrière à la lumière du soleil levant. Ha oui ! nous pouvons

nous interroger sur la valeur réelle de leur ordination… et parfois aussi sur celle de leur pantalon.

Ceci étant dit sans friponnerie mais dans l’exaltation d’une étincelle de révolte transmutée en espièglerie saignante par un reliquat de

pitié…

Donc, ne soyons pas surpris si les esprits matérialistes ou pervers viennent frapper avec rage, en proférant de mots obscènes, au lourd portail de

l’initiation qui leur est hermétiquement fermé.

Merci à celles et ceux qui me soutiennent d’avoir manifesté cette gentillesse mêlée d’un élan de sympathie qui me touches très fort par ce lien

d’empathie qui me rattache à chacune et chacun de vous. Je rêve peut-être car parfois ce lien mystérieux palpite au cœur de vos messages. Devrais-je avouer que vous me rendez

heureux !

N. B. Je remercie ici toutes celles et tous ceux qui sont venus à leur manière souffler virtuellement avec moi mes bougies

d’anniversaire. Que le Dieu de votre cœur vous rende au centuple ce geste de sympathie !

Quel avertissement à notre réflexion, et à notre méditation, de remarquer que ce plafond coloré comporte trois images agrémentées chacune d’un volatile

différent.

Ces allégories « ailées » du temple chrétien de Brénac sont le pelican, le corbeau et le phénix, toutes trois ont la particularité d’être

abondamment utilisées dans l’iconographie alchimique plus particulièrement le corbeau dont la malléabilité phonétique en fait un sujet de prédilection.

Le corbeau

Cette image est étrange car il est difficile de la rattacher à un sens religieux (voir l’image ci-dessous). Les langues de feu du saint esprit qui se posèrent sur

la tête des apôtres quant ils furent enfermés dans le cénacle semblent ici représentés, sous forme de gouttes, au-dessus de deux cœurs en flammes, mais non rayonnants, reposant sur une nuée,

d’ont l’un est celui du Christ avec sa couronne d’épines, l’autre n’est pas celui de la Vierge car il n’est pas traversé par une épée. Nous avons là deux cœurs dont l’un n’a pas de liens avec

l’art religieux.

Cette image alliée au « cœur beau » a donc son centre de gravité sur les deux cœurs.

Pour mieux saisir cette particularité regardons ailleurs, sur ce même plafond, à l’endroit ou deux grands cœurs font l’objet chacun d’une peinture (voir leur image

ci-dessous) et sont représentés isolément en un lieu particulier et choisi avec une telle pertinence qu’elle leur donne un relief certain par le jeu phonétique de la cabale.

En effet il n’est pas sans importance que les deux cœurs se trouvent de part et d’autre du chœur de l’église montrant par là leur importance sur

le plan mystique et symbolique. En effet, le chœur qui chante répond au choeur des oiseaux. Car l’alchimie est avant tout une œuvre de résonance, une œuvre d’harmonie,

une œuvre du cœur avec le cœur. Quant il palpite circule la vie.

Inutile de souligner que tout adepte doit avoir une image mentale précise du processus expérimental. En d’autres termes il doit connaître par cœur la

théorie, de son œuvre pour être à l’affût de toute résonance qui se manifestant dans notre raison sous forme d’inspiration lorsqu’il s’interroge ou met la main à la patte. Cela,

vous vous en doutez, ne saurait être l’œuvre des plus savants des perroquets ou des derniers des mécréants !

Pour éviter un manque de clarté qui caractérise tant de textes alchimiques, permettez-moi de citer des auteurs accrédités. J’imagine que ces quelques précisions

pourront vous êtres utiles.

Ainsi, l’alchimiste Eugène Canseliet rappelle, à la page 289 de son Alchimie, la correspondance symbolique du cœur avec le soufre alchimique et

celle de la croix avec le creuset :

« Dans le matras luté, sans col et à la panse épaisse, se voit un cœur, lui-même chargé d’une coquille et surmonté d’une croix,

ainsi donc, symboliquement, le soufre, le mercure et le creuset qui expriment ensemble la double matière, c’est-à-dire le rebis ou amalgame des philosophes,

prête à subir l’action du feu. » Éditions J. J. Pauvert, Paris 1978.

Cette particularité est d’autant plus manifeste à Brenac que la place des cœurs est inversée de part et d’autre du chœur. Si le cœur

transpercé était celui de la vierge il aurait dû se placer à gauche de l’autel c’est-à-dire au nord là ou se trouve habituellement la chapelle de la vierge. Cela un ecclésiastique ne

pouvait l’ignorer et de ce fait cette inversion doit retenir l’attention. Les cœurs doivent donc être considérés indépendamment du sens religieux par les attributs qui leur sont associés. Ces

attributs et leur sens symbolique sont les suivants :

Le cœur = soufre rouge.

La croix = creuset.

L’épée = adjuvent salin.

La couronne d’épines = substance de base servant à fabriquer le sel, les

cristaux aigus de sel eux-mêmes ou encore l’un des générateurs du sceau rouge d’hermès.

J’ai fait le maximum pour rendre les choses claires. Cependant le passage qui suit ne saurait se lire sans une attention soutenue en se référent aux quatre

attributs précédents.

Le premier cœur, avec une croix sortant des flammes pourrait être un symbole du Christ. Alchimiquement c’est le soufre dans le

creuset.

L’interprétation alchimique sans rapport avec l’iconographie religieuse est confirmée parce que ce cœur est dépourvu, comme on aurait pu s’y attendre, d’une

couronne d’épine. C’est donc une anomalie qui ne se comprend que par l’existence d’un sens différent de celui des religieux.

Le second cœur est traversé d’une épée, c’est celui de la Vierge mais qui doit ici être interprété alchimiquement. Nous pouvons donc parler de matière

(mater) vierge particulièrement travaillée.

L’iconographie alchimique donne à l’épée le sens « d’agent primordial » ou « sel philosophique » qui possède la particularité de

« blesser » la matière vierge et de la faire saigner.

Ici le « sel » est mélangé au soufre (cœur), ce qui lui donne une énergie nouvelle. En symbolisme alchimique, qui est en étroite relation avec la vie et

la perpétuation des espèces, il est dit que le soufre (cœur) est l’élément male contenant le principe générateur qui est le « sel » (épée). C’est cette particularité

qui a donné une iconographie érotique de l’alchimie que nos modernes baratineurs poètes, suppliciés par la testostérone, ont transformée en dégradant pornographie.

Le langage est double. Ici, le sel philosophique « blesse » le cœur de la mère (mis pour mercure). Cela doit donc s’entendre également comme

le feu de « l’agent primordial » attaquant le mercure.

Quant au soufre, ou cœur intact, il n’est pas agressé par le « sel », d’où l’absence de couronne d’épines, car c’est de l’acacia épineux

qu’est extrait le « sel ». Placer une couronne d’épine ou une épée aurait donc brouillé la cohérence du message.

La croix fut seulement conservée pour symboliser le creuset contenant du soufre dont la dimension énergisante est représentée par les

flammes. En bref il s’agit des flammes du soufre au cœur du creuset.

Il m’est impossible d’être plus précis car la tradition philosophique a interdit de tout temps, pour des raisons essentiellement pédagogiques, et non pour préserver

un secret, de décrire en clair les étapes du processus alchimique.

Avec toutes les fripouilles qui circulent et dont la marque de fabrique est (si je puis dire) d’être partisanes du moindre effort c’est lâ un barrage aussi simple

qu’insurmontable. Ce n’est pas de ma faute si ce genre d’individu est incapable d’enfoncer une porte ouverte !

Cœur sans signification religieuse précise, mais ayant le sens alchimique de soufre rayonnant son énergie dans le creuset. Ce cœur est situé à gauche du chœur de

l’église. Photo Christian Attard http://www.reinedumidi.com/rdm/brenac3.htm

Cœur dont la signification religieuse est celui des douleurs de la Vierge. Ce cœur situé à droite du chœur de l’église. Alchimiquement c’est, dans le creuset (croix) l’agression du soufre

(cœur) énergétique par le sel (épée) énergétique. Photo Christian Attard http://www.reinedumidi.com/rdm/brenac3.htm

Sur le plan religieux l’interprétation de ces symboles est donc malaisée, ci ne n’est impossible. Il est certain que les fidèles ne devaient rien y comprendre et

les prêtres non initiés non plus.

Les sept bains de Nahaman sur la matière double au fond du creuset

afin que s’envole le corbeau ou la couleur noire pour être remplacée par la blancheur lumineuse.

Photo Christian Attard http://www.reinedumidi.com/rdm/brenac3.htm

Dans cette image, dont j’ai parlé précédemment, les langues de feu sont en réalité des gouttes dont le nombre sept correspond aux sept bains (ou sept nains de

blancheneige et sept douleurs de la Vierge) du général Nahaman le lépreux, chef de l’armée Syrienne au temps de Joram, roi d’Israel qui fut guérie de la lèpre par Elisés qui lui demanda d’aller

se baigner sept fois dans les eaux du Jourdain (II Roi V et I, 27 et aussi Luc IV, 27) dont la bible relate l’évènement qui correspondent aux sept aigles selon la terminologie de certains

alchimistes. Je signale au passage que le terme de lèpre appliqué aux métaux « malades », et donc que l’on « guérit » en les transmutant en or qui était leur état premier,

provient de cet épisode biblique.

Ces gouttes représentent les sept adjonctions de sel alchimique blanc versées sur la pierre à l’occasion de la phase dite coagula. Nicolas Flamel appelait

cette septaine manipulatoire, ouvrant la phase de coagulation, les Laveures (voir son livre des laveures) car en alchimie laver c’est cuire ! De ce fait les adeptes

parlent de feu-eau qui ne mouille pas les mains. La raison en est que dans sa phase initiale ce « feu » est cristallisé, alors que dans sa phase liquide il ne mouille pas les mains,

mais les brûle.

Ces sept adjonctions progressives de sel doivent s’applique goutte à goutte avec beaucoup de patience (« avec grande industrie » disent les anciens), sans

cela, disent les vieux maître, on risque de brûler la fleur du souffre. Le milieu devient une mélasse liquide et rouge. Il faut tout refaire. Dans ces conditions les adeptes utilisent des

expressions comme « le rouge de la honte » en réalité ils parlent de cette couleur survenue trop vite signe « honteux » de l’échec.

Je ne saurais trop recommander à ceux qui parviennent à ce résultat malheureux de filtrer le liquide afin de récupérer le métal noirci et nocif qui peut servir, une

foi bien lavée à l’eau déminéralisée ou tridistillée, à d’autres opérations. Je ne préconise de procéder à une distillation de ce filtrat afin d’éviter que ne s’égare dans la nature des produits

toxiques. Il est capital de ne pas négliger que les alchimistes furent écologistes plusieurs millénaires avant que ce terme voie le jour.

Ces sept bains sont appliques sur deux cœurs, ou corps double ou encore rebis, durant sept jours, ce qui met la

patience à rude épreuve. Car tout doit se dérouler à la minute près. Un endormissement de l’adepte risque de condamner irrémédiablement le grand œuvre. C’est pour cela que l’alchimiste Eugène

Canseliet relate qu’avec son maître Fulcanelli, ils buvaient ensemble du café froid qu’il faut comprendre évidemment comme étant du café fort.

Le REBIS ou corps double des alchimistes ou RERE c’est-à-dire RE bissé. Certains Francs-Maçons soucieux de tout s’approprier, au-delà de toute compréhension, traduisent RER par Rite

Écossé Rectifie. A chacun sa manière de perdre la boule !

Le cœur d’épines traduit aussi la souffrance par l’adjuvant épineux comme des dards avant sa liquéfaction. L’autre n’est pas celui de la vierge mais de la

mère qui désigne le mercure. La nuée creuse n’est autre que le creuset et le fond du ballon (qui n’est donc pas à fond plat) dans lequel se déroule

l’opération. Les deux cœurs ne rayonnent pas pour marquer leur sens non religieux. Le fait qu’ils soient portés par les nuées traduit leur union dans la sublimation. Tout phénomène sublimatoire

nécessite la fermeture du ballon, mesure nécessaire pour éviter de voir tout le labeur s’évaporer.

Remarquons au passage que dans la messe de nos pères (celle de St Pie V, qui se célébrait avant 1968) la pale carrée obstruant et désobstruant le calice jouait un

rôle similaire.

L’oiseau qui survole l’ensemble montre la volatilité du médium coagulateur en même temps que le signe annonciateur de la couleur noire ou corbeau qui

caractérise ce que l’on appelle l’œuvre au noir dont le blanchiment est ici en marche grâce aux sept bains dispensés goutte à goutte qui font s’envoler la noirceur du corbeau.

Nota : Le médium coagulateur est la substance qui se glisse entre le soufre et le mercure pour les unir.

En bref cette image relate avec une précision sans pareille le passage de l’œuvre au noir à la pierre blanche. Ce qui indique que l’abbé Courtade était parvenu, au

minimum, à la pierre capable de transmuter les métaux en argent.

Je rappelle ici, pour les chercheurs de trésor, que la transmutation des métaux par le procédé alchimique n’est pas un fin en soi, il y a mieux, beaucoup mieux à

faire dont seule certains bons ouvrages de science-fiction peuvent donner un aperçu diamétralement opposé au Da Vinci Code (2004) et surtout de la noétique mal comprise dans l’ouvrage

Le Symbole Perdu (2009) de l’écrivain anglais Dan Brown.

Je dis cela car certains de mes correspondants confondent la noétique avec le paranormal alors que c’est plus que cela. Cette confusion persiste malgré mon article

pourtant dépourvu d’ambiguïtés.

NOÉTIQUE quantique

& noétique traditionnelle

Le paranormal n’a pas d’avenir. Ce qui en a ce sont les racines du paranormal qui ne peuvent être comprises par une pensée matérialiste discursive qui caractérise

tout travaux au laboratoire tels que nous les comprenons.

La science future ne peut qu’être associée à une métanoïa, ce qui en fait une sainte science ou toute spiritualité et mystique converge (et non une science

d’essence religieuse) comme l’alchimie.

Ce que j’essaye de dire c’est que tous les procédés d’investigation de la matière ne peuvent révéler les racines du paranormal. Pour y parvenir il faut un

supplément d’âme comme le soulignait Henri Bergson, supplément d’âme qui manque à nos scientifiques actuels les mieux intentionnés. C’est pour cette raison qu’il est impossible qu’il y ait une

jonction entre spiritualité et science et encore moins entre science et religion.

C’est avec un supplément d’âme que nous comprendrons l’univers et ses manifestations que nous qualifions de paranormale car nous sommes à l’étroit dans notre

normalisation artificielle qui nous emprisonne. Mais sortir du normal pour atteindre le surrationnel c’est entreprendre une démarche initiatique réelle qui ne repose pas sur du baratin ou des

rituels dont l’essence s’est évaporée.

Le pélican

Dans l’imagerie religieuse il symbolise le sacrifice puisque le pélican était censé nourrir ses petits, ici au nombre de quatre, avec le sang de ses blessures qu’il

pratiquait lui-même sur son flanc. Cette interprétation légendaire du geste de l’oiseau provient de son obligation naturelle de presser son jabot, et donc de pincer son flanc, avec son long et

large bec pour le vider des poissons péchés pour nourrir sa progéniture.

Évoqué par Dante, le pélican devient le symbole de la crucifixion du Christ avec son flanc percé et de ce fait il représente aussi le Graal ayant recueilli le sang

du Sauveur. C’est donc, religieusement parlant, l’image du Christ se sacrifiant pour les hommes. De ce fait il est très souvent représenté dans les églises jusque sur la porte des

tabernacles.

En outre, le nom de pélican fut donné au vase hermétique muni de deux tubes reliant le sommet du vase, propre à faire circuler le produit du matras alchimique. Le

nom de cet appareil provient de sa ressemblance avec la silhouette de l’oiseau, comme l’a fort bien décrit le Napolitain Jean-Baptiste Pota dans son livre Des distillations (Strasbourg

1609).

Vase alchimique dit pélican, d’après Jean-Baptiste Porta, in Livre IX de distillations (1609), p 57. Repring Bally éditeur, Paris 1984.

Donc cette représentation sera aisément identifiable par les fidèles car IHS a toujours signifié en latin Jésus Sauveur des Hommes : Jésus

Homo (ou Hominum) Salvator.

Cette image est tout de même assez particulière, car de la lettre H du monogramme divergent vers le pélican trois rayons. En iconographie religieuse c’est une

représentation très inhabituelle des trois personnes de la Sainte-trinité. Communément cette trinité est symbolisée par trois petits dans leur nid. Ici se détache manifestement l’intention de

donner un sens particulier à la lettre H, d’où tout part ou plutôt tout converge.

L’alchimie permet d’interpréter cette particularité.

Le pélican nourrissant ses petits avec son sang.

Plafond de l’église de Brénac.

Photo Christian Attard http://www.reinedumidi.com/rdm/brenac3.htm

Dans l’Art Royal la lettre H est très significative car elle est associée à l’esprit qui signifie le dynamisme universel. Fulcanelli l’exprime en ces termes à la

page 28 du tome 2 de ses Demeures philosophales :

« On sait que l’alchimie est fondée sur les métamorphoses physiques opérées par l’esprit, dénomination donnée au dynamisme universel émané de la

divinité, lequel entretient la vie et le mouvement, en provoque l’arrêt ou la mort, évolue la substance et s’affirme comme le seul animateur de tout ce qui est. Or, dans la notation alchimique,

le signe de l’esprit ne diffère pas de la lettre H des Latins et de l’êta des grecs. Pour l’instant, il suffit de savoir que l’esprit, agent universel, constitue, dans la réalisation de l’OEuvre,

la principale inconnue dont la détermination assure le plein succès. Mais celle-ci dépassant les bornes de l’entendement humain, ne peut être acquise que par révélation

divine. « Dieu, répètent les maitres, donne la sagesse à qui il lui plait et la transmet par l’Esprit-Saint, lumière du monde ; c’est pourquoi la science est dite Don de

Dieu, autrefois réservé à ses ministres, d’où le nom d’Art sacerdotal qu’elle portait à l’origine. » (Éditions J.J. Pauvert, Paris 1964)

Fulcanelli poursuit, quelques pages plus loin (182-183), en confirmant le sens et l’importance du H central qui caractérise le monogramme du Christ :

« C’est sur la forme de la lettre H que les constructeurs du moyen âge ont édifié les façades des cathédrales, temples glorificateurs de l’esprit divin,

magnifique interprète des aspirations de l’âme humaine dans son essor vers le Créateur. Ce caractère correspond à l’êta (H), septième lettre de l’alphabet grec, initiale du verbe solaire, demeure

de l’esprit, astre dispensateur de la lumière Hélios, soleil. C’est aussi le chef du prophète Élie, – en grec Helias solaire, – que les Écritures disent être monté au ciel, tel

un pur esprit, dans un char de lumière et de feu. C’est encore le centre et le cœur de l’un des monogrammes du Christ : IHS. »

Tout converge vers le H. Ainsi en est-il des trois corps (trois faisceaux) dans le creuset (croix) qui tire sa substance du creuset lui-même lequel est pur

feu et pure lumière.

Enfin les quatre petits sont la personnification des quatre éléments qui traduisent des changements d’état de H.

Le phénix

Le phénix, voilà tout un programme car son symbolisme est celui de la résurrection, car cet oiseau était réputé pour renaître de ses cendres. Alors de quelle

résurrection s’agit-il ? Car, en effet, le mot résurrection a cinq sens différents.

Le premier est celui de la résurrection du Christ,

Le second est la résurrection de la chair qui précéderait la fin des temps.

Le troisième est celui du retour à la vie comme ce fut le cas de Lazare.

Le quatrième est celui d’un retour à la vie par une nouvelle naissance. Cette réincarnation est rejetée par l’Église.

Le cinquième est récent. C’est celui de retour à la vie après le sacrement de pénitence.

Pour que les choses soient claires, il me faut spécifier qu’avant la venue du Christ et à son époque, ainsi que dans l’Église primitive, on employait

indifféremment le mot résurrection dans les quatre premiers cas que je viens d’énumérer.

J’explique tout cela, avec références à l’appui, dans mon livre Holoscopie de la spiritualité occidentale.

La

résurrection-réincarnation du phénix.

La

résurrection-réincarnation du phénix.

Photo Christian Attard http://www.reinedumidi.com/rdm/brenac3.htm

Ici un détail montre la dimension alchimique de la peinture qui est liée à une résurrection ambiguë. En effet, on observe dans l’obscurité du tombeau la présence de

brins d’herbe qui n’ont pas de place en ce lieu obscur si ce n’est que se manifeste en ces instants la couleur verte, couleur de la vie selon le concept alchimique, car l’œuvre au noir, ou

putréfaction manifeste une couleur verte à la surface du compost puant. Cette couleur passagère traduit la présence de la vie comme le dit fort bien Eugène Canseliet à la page 200 de son

Alchimie expliquée sur ses textes classiques :

« En ces instants, l’alchimiste affermit son accession ; il est entré dans le domaine transcendant, dont nul ne prend soucie

à l’ordinaire. Non seulement il sait désormais que l’esprit du cosmos est de couleur verte, mais encore il a vérifié que l’insaisissable agent de la vie se montre néanmoins et, conséquemment, de

matérielle gravité. » (Éditions J. J. Pauvert, Paris, 1972.)

Au-dessus du caveau rectangulaire se trouve un encadrement de forme trapézoïdale symétrique dont les cotés non parallèles sont concaves. À l’intérieur sont

représentées trois émanations qui traversent l’épaisse paroi du caveau, qui représentent l’âme, l’esprit et… le corps, qui se dégagent de la sépulture au-dessous du feu dans lequel le phénix

renaît, avec un autre corps, de ses cendres. Cette triade vaporeuse illustre un changement de corps. C’est une manière discrète et non ambiguë d’illustrer la réincarnation.

Pour représenter une âme qui s’envole vers Dieu en trois personnes une colombe aurait suffit. Mettre à la place un phénix c’est illustrer un processus de

résurrection-réincarnation, ce qui n’a pas sa place sur une tombe chrétienne.

En alchimie le phénix, du grec ancien phoinix, signifie rouge. Couleur qui caractérise la phase terminale du Grand Œuvre aboutissant à la

pierre rouge. Il est aussi synonyme de cinabre ou sulfure de mercure qui est de couleur écarlate comme la pierre philosophale.

« Ainsi, nous dit Fulcanelli à la page 161 du tome II de ses Demeures Philosophales, la matière détruite, mortifiée puis recomposée en un nouveau corps, grâce

au feu secret qu’excite celui du fourneau, s’élève graduellement à l’aide des multiplications, jusqu’à la perfection du feu pur, voilée sous la figure de l’immortel Phénix. » Éditions J. J.

Pauvert, Paris 1964.

Donc il existe ici une double énigme : celle qui confond le départ de l’âme après la mort vers les cieux avec la réincarnation, et celle qui assimile la pierre

philosophale au cinabre avec lequel les chinois confectionnaient la pilule d’immortalité.

Restons dans l’incertitude en attendant que de nouvelles lumières se manifestent. Il est vrai que nous sommes là aux portes du fantastique où il convient, plus que

partout ailleurs, de garder raison. C’est là un écueil non négligeable où beaucoup de chercheurs se perdent irrémédiablement en se laissant emporter par le déraisonnable tant le monde apparaît

parfois, en nos éclairs de lucidité, dans son éblouissante et incomparable beauté.

Avec toute mes amitiés.